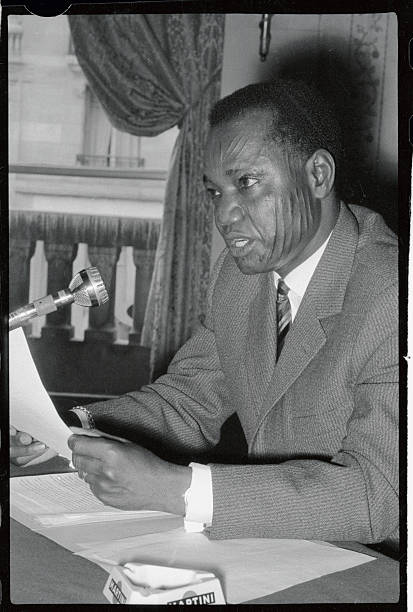

Assassinat de Ngarta Tombalbaye : 50 ans après, un tournant pour le Tchad et l’Afrique francophone – Ce que vous devez comprendre aujourd’hui

Il y a 50 ans : L’assassinat du premier président tchadien François Ngarta Tombalbaye, un tournant décisif pour la nation

Alors que le Tchad commémore le cinquantenaire de la disparition de son premier président, François Ngarta Tombalbaye, l’héritage tumultueux de cet acteur clé de l’indépendance reste sujet de débats. Assassiné lors d’un coup d’État militaire le 13 avril 1975, sa mort symbolise la fin d’une ère marquée par la quête de stabilité et d’identité nationale dans un contexte de tensions régionales.

Tombalbaye : Un cheminement vers l’indépendance

Né en 1918 dans la région du Moyen-Chari, François Ngarta Tombalbaye est une figure centrale du mouvement pour l’indépendance du Tchad. Instituteur et syndicaliste avant tout, il crée en 1947 le Parti Progressiste Tchadien (PPT), intégré au Rassemblement Démocratique Africain (RDA). Son engagement politique, couronné par des postes de conseiller territorial dès 1952, puis vice-président du Grand Conseil de l’Afrique-Équatoriale française, culmine avec la présidence du Conseil des ministres en 1959.

L’indépendance : Un rêve devenu réalité

Les négociations menées avec la France aboutissent le 11 août 1960 à l’indépendance du Tchad, un exploit qui le propulse le lendemain à la présidence de la nouvelle République. Toutefois, dès 1962, des signes de centralisation du pouvoir apparaissent avec notamment la dissolution de l’Assemblée.

Stratégies et défis de gouvernance

Au milieu des années 1960, Tombalbaye durcit sa politique en réponse aux rébellions croissantes au nord et à l’est du pays. Le soutien du Soudan et de la Libye aux insurgés accentue les tensions régionales, forçant le président à solliciter l’appui militaire français en 1968 pour réprimer une rébellion au Tibesti.

L’autoritarisme et ses contradictions

Réélu en 1969, Ngarta Tombalbaye se fait octroyer les pleins pouvoirs, transformant le régime en un véritable système autoritaire. Ses relations avec la France se détériorent progressivement, le conduisant, en 1972, à chercher de nouveaux alliés comme les États-Unis, tout en se rapprochant du Soudan et de la Libye.

La quête d’identité et de souveraineté

Inspiré par la politique d’« authenticité » prônée par Mobutu, président du Zaïre, Tombalbaye initie une série de réformes culturelles. Ces réformes visent à valoriser les traditions africaines : la capitale Fort-Lamy devient N’Djamena, et le prénom François est changé en Ngarta. Toutefois, l’imposition autoritaire de ces mesures, notamment le yondo (rites initiatiques) pour les fonctionnaires, alimente les dissensions, surtout au sein de la population chrétienne du sud.

Facteurs déclencheurs de la chute

L’arrestation du chef d’état-major, le général Félix Malloum, et d’autres figures influentes du gouvernement, précipitent la chute du régime. Le 13 avril 1975, un coup d’État militaire met fin au règne de Tombalbaye. Sa mort, survenue dans les premières heures du putsch, laisse la nation dans l’incertitude, mais soulage peu nombre de ses détracteurs.

Un héritage complexe mais indélébile

Pour de nombreux Tchadiens, surtout ceux nés après les années 1970, le souvenir de Tombalbaye se limite aux récits et aux enseignements historiques. En dépit de l’autoritarisme qui a marqué la fin de son régime, son héritage est incontournable dans la construction de l’État tchadien moderne.

Pionnier inaltérable de l’indépendance

En tant qu’architecte de la souveraineté nationale, il demeure une icône de la lutte pour la décolonisation. Son rôle dans l’établissement des institutions de l’État tchadien est reconnu, faisant de lui une figure indissociable des débuts postcoloniaux.

Les aspirations à une unité nationale

En dépit des méthodes controversées, Tombalbaye cherche à créer une nation unifiée, dépassant les fractures ethniques et religieuses. Il mise sur l’éducation, convaincu qu’elle constitue un levier d’unité et de progrès.

Redécouverte de l’identité africaine

La volonté de Tombalbaye de rompre avec les symboles coloniaux et de revaloriser les cultures locales s’inscrit dans la mouvance panafricaine des années 1970. Son ambition de promouvoir une « tchaditude » suscite un débat sur l’équilibre entre tradition et modernité.

Un leader entre autorité et modernisation

Sous sa présidence, de nombreuses institutions étatiques voient le jour, renforçant la présence du Tchad sur la scène internationale, notamment au sein de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Cependant, l’autoritarisme qui caractérise sa gestion freine souvent son aspiration à moderniser le pays.

Conclusions : Le reflet d’un leader complexe

Cinquante ans après sa disparition, François Ngarta Tombalbaye demeure une figure à la fois controversée et admirée. Il incarne le dilemme de la construction nationale postcoloniale : naviguer entre autorité et modernisation, tradition et rupture. Son héritage, bien que contrasté, offre aux générations actuelles et futures un prisme pour comprendre les défis et les aspirations qui façonnent encore le Tchad d’aujourd’hui et de demain.

À l’ère où le Tchad continue de tracer son chemin sur l’échiquier mondial, les leçons tirées de la période Tombalbaye enrichissent le débat sur les valeurs de souveraineté et l’identité nationale. Sa mémoire, vivante et interrogative, reste une page vitale de l’histoire politique de cette nation.