Le ministère de l’Action sociale honore ses partenaires engagés contre les inondations

Mobilisation face aux catastrophes naturelles : Un engagement exemplaire

Introduction

Les catastrophes naturelles sont devenues une réalité tragique de notre époque, frappant des communes et des pays à travers le globe avec une régularité déconcertante. En 2020, les inondations en Asie du Sud ont déplacé plus de 5 millions de personnes, tandis qu’en 2021, des incendies dévastateurs ont ravagé la Californie, laissant des milliers de familles sans abri. Face à cette menace croissante, des hommes et des femmes de cœur se sont levés pour apporter de l’aide et du soutien aux plus vulnérables. En effet, dans un contexte où la résilience est mise à l’épreuve, la solidarité émerge comme un élément essentiel de notre réponse collective.

Comme le souligne la ministre de l’Action sociale : « Nous devons tirer les leçons de ces événements et investir davantage dans des stratégies durables pour protéger nos communautés. » Cet appel à l’action résonne non seulement comme une nécessité immédiate, mais également comme une invitation à réfléchir à notre responsabilité collective face aux crises. Dans cet article, nous allons explorer ces engagements héroïques, les défis auxquels ces acteurs font face, et les solutions durables qu’il est impératif de mettre en œuvre pour construire un avenir plus sûr.

Une mobilisation sans précédent

Protéger les populations les plus vulnérables

Les premières lignes de défense lors des catastrophes naturelles sont souvent constituées de bénévoles, d’ONG et d’organisations communautaires. Ces individus se rendent disponibles, mettent leurs compétences au service des autres et n’hésitent pas à braver des conditions parfois dangereuses pour secourir ceux qui en ont le plus besoin. Leur rôle est essentiel pour :

- Identifier les populations à risque : Dans des zones affectées par des catastrophes, les populations les plus vulnérables comprennent souvent les personnes âgées, les enfants, et ceux qui souffrent de handicaps. Ces groupes requièrent une attention particulière.

- Créer des centres de secours : Souvent, les acteurs humanitaires doivent improviser des centres de secours dans des lieux inappropriés et pendant des conditions climatiques extrêmes. Leur agilité et leur capacité d’adaptation sont cruciales pour garantir la sécurité de ceux qui bénéficient de leur soutien.

- Établir des réseaux de communication : En situation de crise, l’accès à l’information est vital. Ces acteurs veillent à ce que la population reçoive des informations utiles, fiables et en temps réel sur les mesures à prendre pour se protéger.

Assurer la distribution d’aides essentielles

La distribution d’aides humanitaires, qu’il s’agisse de nourriture, d’eau potable, de médicaments ou de vêtements, représente une autre facette critique de la réponse à une catastrophe. Des systèmes logistiques doivent être mis en place, souvent dans l’urgence.

Par exemple, l’ONG World Food Programme a mis en place des solutions innovantes pour assurer la distribution alimentaire dans des zones sinistrées. Pendant la crise en Syrie, le WFP a utilisé des drones pour livrer des fournitures aux populations isolées. Cette approche, bien que coûteuse et complexe, illustre la nécessité d’être créatif et flexible face aux défis.

Informer la population avec rigueur et professionnalisme

La communication est un pilier fondamental dans la gestion des catastrophes. Lors de crises, la désinformation peut provoquer la panique et des comportements dangereux.

Les acteurs humanitaires doivent donc s’assurer que la population soit correctement informée :

- Développer des stratégies de communication : Cela inclut la préparation de communiqués de presse, l’utilisation des réseaux sociaux et des canaux traditionnels pour diffuser des informations critiques.

- Former le personnel local : En veillant à ce que des membres de la communauté soient formés à la communication de crise, l’impact de l’information peut être considérablement amplifié.

Investir dans des stratégies durables

L’importance d’anticiper les crises

Lors de son discours, la ministre de l’Action sociale a souligné une vérité simple mais cruciale : il est essentiel d’anticiper et de se préparer. Ignorer ce besoin peut conduire à des pertes humaines et matérielles catastrophiques, comme l’indiquent les statistiques des récentes catastrophes.

L’investissement dans des infrastructures résilientes, dans des systèmes d’alerte précoce et dans des programmes de formation est essentiel. Cela permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de réduire les coûts économiques liés aux crises.

Créer des partenariats durables

Le travail humanitaire n’est pas une vocation isolée, mais nécessite des partenariats solides et continus :

- Collaboration entre les gouvernements et les ONG : En unissant leurs forces, les gouvernements et les ONG peuvent partager des ressources, des données et des stratégies pour répondre plus efficacement aux crises.

- Engagement des entreprises : Les entreprises privées, par le biais de leurs programmes de responsabilité sociétale, peuvent apporter des contributions significatives tant financières que matérielles.

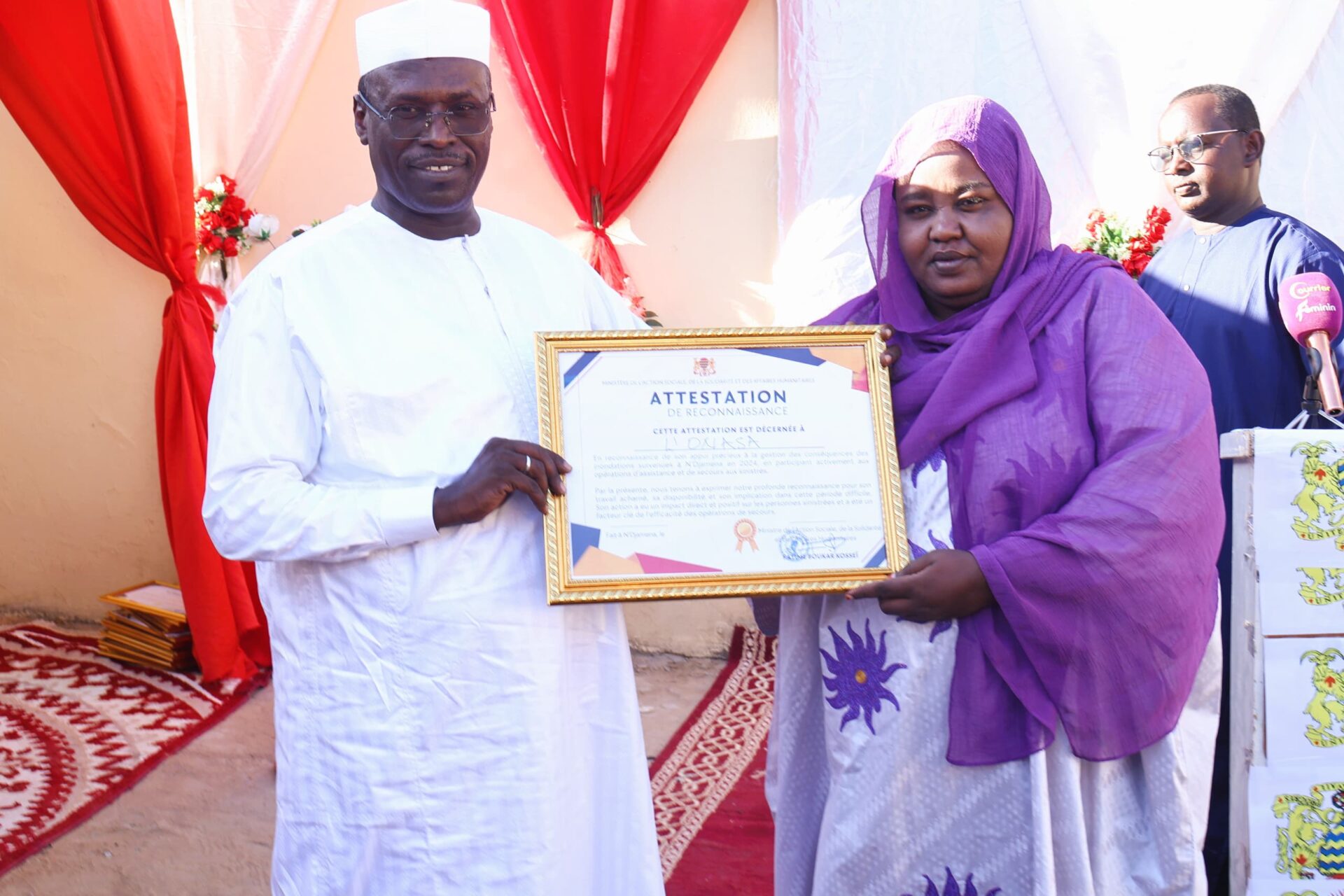

Une reconnaissance essentielle

Célébrer les acteurs de la solidarité

Lors de cette cérémonie, l’attribution d’attestations d’honneur aux acteurs ayant contribué à cette noble mission rappelle l’importance de la reconnaissance. Les bénévoles, travailleurs humanitaires et membres de la communauté qui œuvrent sans relâche méritent d’être célébrés pour leur courage et leur dévouement.

Il est crucial de mettre en lumière leurs efforts et de leur offrir une visibilité afin d’encourager d’autres à s’engager. La reconnaissance ne devrait pas seulement être un événement ponctuel, mais intégrée à un processus de culture de l’appréciation et de l’engagement.

Critiques constructives et perspectives d’avenir

Évaluer l’efficacité des stratégies existantes

Il est essentiel de ne pas se contenter de célébrer les réussites, mais aussi de critiquer de manière constructive les limites et les défis rencontrés. Par exemple, l’accès à des régions isolées peut souvent entraver la réponse humanitaire. Alors que des efforts ont été faits pour améliorer l’engagement communautaire, des barrières administratives et logistiques demeurent.

Une approche intégrée pourrait inclure :

- L’usage des nouvelles technologies : Celles-ci peuvent faciliter une réponse plus rapide et efficace face à des crises.

- Renforcer le lien entre l’urbanisme et la planification préférée : En intégrant la résilience dans les plans d’urbanisme, les villes peuvent mieux se préparer aux catastrophes.

Conclusion

En résumé, le combat face à la récurrence des catastrophes naturelles exige une mobilisation continue, un engagement collectif et une anticipation des crises futures. Les acteurs humanitaires, tout en jouant un rôle vital, ne peuvent agir seuls. Au cœur de cette dynamique, la formation, la sensibilisation et la préparation deviennent des instruments incontournables pour aborder ces situations délicates.

Nous devons tous repousser les frontières de notre engagement et viser des solutions durables. Comme l’a souligné la ministre : « Protéger nos communautés face aux catastrophes nécessite une vision à long terme et des actions concrètes dès aujourd’hui. » C’est une invitation que nous devons tous accueillir.

Engageons-nous, unissons nos forces et faisons preuve de solidarité pour bâtir un monde où chacun peut se sentir en sécurité, même face à l’infini des incertitudes.